目次

RC(鉄筋コンクリート)住宅や木造住宅などには、構造ごとに耐用年数が定められています。RC住宅の建設を検討している方のなかには、「耐用年数を過ぎたらどうなるの?」との疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

耐用年数=建物の寿命と考えてしまいがちですが、RC住宅の耐用年数と実際の寿命は異なります。

本記事では、RC住宅の耐用年数や寿命との違い、耐用年数が過ぎたらどうなるのかについて詳しく解説します。RC住宅の寿命を延ばすためのポイントについても紹介しているので、長く快適に住めるRC住宅を建てたいとお考えの方はぜひ最後までお読みください。

RC住宅の耐用年数は47年

国税庁が公表しているRC(鉄筋コンクリート)住宅の耐用年数は、47年です。1998年の税制改正以前は60年でしたが、改正後に47年に短縮されました。

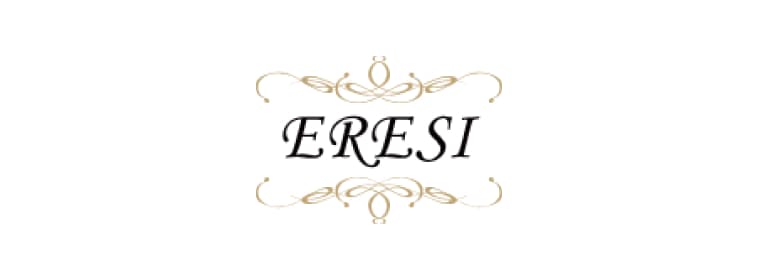

建物の構造の違いによっても耐用年数は異なり、RC住宅は他の構造と比べて耐久性が高いのが特徴です。

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

RC構造の魅力は、下記の記事にてより詳しくご紹介しています。

RC住宅の耐用年数と建物の寿命は無関係

RC住宅の法定耐用年数は47年と定められていますが、耐用年数と建物の寿命は異なります。法定耐用年数は、あくまでも減価償却率を求める場合の指標にすぎないためです。

減価償却とは、固定資産の価値が時間とともに減少すると考え、使用可能な期間に応じて分割し経費として計上することです。つまり耐用年数は「建物(資産)がどのくらいの期間使えるのか」を判断する基準として税務上用いられるもので、実際の建物寿命はもっと長くなります。

そのため、RC住宅を建ててから47年を過ぎたとしても、建物がボロボロになって住めなくなるわけではありません。文部科学省の資料でも、築後45年以内を目安として適切なタイミングで改修を行えば、物理的な耐用年数を30年以上延ばせるとしています(※1)。

RC住宅の寿命については諸説あり、平均寿命は68年、RC構造の建物の物理的寿命は117年と推定しているデータもあります(※2)。

耐用年数にかかわらず、建物の劣化の度合いに合わせてメンテナンスを実施することで、RC住宅に長く住み続けることが可能です。

※1 参考:文部科学省「長期寿命化改修の基本的事項」

※2 参考:国土交通省「「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書取りまとめ後の取組紹介」

RC住宅の耐用年数および寿命が他の構造より長い理由

RC住宅の耐用年数が長い理由は、鉄筋コンクリートの柱が高い強度を持ち、それによって建物全体の耐久性が増すためです。

RC住宅は、コンクリートの中に鉄筋を入れて柱にする構造です。圧縮に強いコンクリートと引っ張りに強い鉄筋、それぞれの材料のメリットを兼ね備えていることになります。

国税庁が公表している耐用年数表を見てみると、構造の違いによって年数に大きな差があることが確認できます。

| 構造 | 耐用年数(住宅用) |

|---|---|

| 鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| 木造 | 22年 |

| 木骨モルタル造 | 20年 |

このように、RC住宅の耐用年数は木骨モルタル造や木造住宅と比べて約2倍と最も長く設定されており、他の構造より耐久性が高いとわかります。

参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

RC住宅の耐用年数が過ぎたらどうなるのか?

前述の通り耐用年数と寿命は同じではないので、今まで通り住み続けても問題ありません。47年目だからといって、特別にしなければならないことはないでしょう。

ただし、事実として建築から50年近く経った住宅は、少なからず劣化が進む傾向にあります。コンクリートのひび割れや鉄骨の腐食などの劣化が生じている可能性があるため、適切に修繕していくことが必要です。

RC住宅の寿命を延ばすには

RC住宅の寿命を延ばす方法として、以下の3つが挙げられます。

- 信頼できる会社を選んで依頼する

- 地盤がしっかりした土地を選ぶ

- メンテナンスしやすさにもこだわる

長く住み続けられるRC住宅を建てるために、それぞれの方法を把握しておきましょう。

信頼できる会社を選んで依頼する

RC住宅の物理的寿命を延ばすためには、会社選びにこだわることが大切です。環境による外的要因やメンテナンス状況によっても建物の寿命は変わりますが、建築段階の品質管理も重要なポイントになるためです。

たとえば、使用する建築材料の品質検査が不十分であった場合、住宅全体が早期に劣化する可能性があります。とくにRC住宅においては、コンクリートの打ち込みや配筋工事などの専門知識にもとづく施工力も必要です。

依頼先を選ぶ際は、RC住宅の豊富な設計実績があるのかも考慮して、信頼できる会社に依頼しましょう。

いつまでも住み継がれるRC造の家は、山川設計の強みでもあります。施主様の理想が実現するまでの流れもぜひご確認ください。

地盤がしっかりした土地を選ぶ

RC住宅の寿命を考える際には、建築地の地盤選びが重要です。RC住宅は重量がある構造のため、それに耐えうる強固な地盤が求められるからです。

一般的に、地盤調査は土地購入後に実施されます。土地を探す段階での詳しい調査は困難ですが、地盤の強さがわかる地盤サポートマップを活用する方法があります。あわせて、その土地で起こりうる災害を把握できるハザードマップも確認しておくとよいでしょう。

また設計事務所によっては、土地探しをサポートしている場合もあります。候補とする土地がまだ見つかっていない場合は、設計相談とともに土地探しについて相談するのも手です。

メンテナンスしやすさにもこだわる

長く住み続けられるRC住宅にするには、メンテナンスのしやすさも着目すべきポイントです。建物の劣化具合に合わせて、適切なタイミングで補修や改修を実施することが大切になるからです。

具体的には、年数が経つにつれてコンクリートのひび割れ、鉄骨の腐食などが生じる可能性がある点も考慮しておく必要があります。RC住宅をつくる段階でメンテナンスのしやすさにもこだわっておけば、修繕費用の軽減にもつながるでしょう。

たとえば、点検口を要所に作っておくことで、建物内部の状況を把握しやすくなります。また、隣家との距離を十分に取っておけば、メンテナンスの際に足場を組むスペースを確保しやすくなるメリットがあります。

使用する設備や素材によっても建物の物理的な寿命が異なるため、長期的に計画を立ててメンテナンスしやすいように配慮しておきましょう。

RC住宅の耐用年数に関するよくある質問

RC住宅の耐用年数に関するよくある3つの質問について、それぞれ紹介します。

- Q.RC住宅は耐用年数を過ぎたら売却できなくなりますか?

- Q.SRC住宅とRC住宅の耐用年数は違いますか?

- Q.耐用年数を意識すべきシチュエーションはありますか?

Q.RC住宅は耐用年数を過ぎたら売却できなくなりますか?

RC住宅は、耐用年数を過ぎても売却可能です。築浅のRC住宅と比べると価値は下がってしまうものの、人が問題なく住める場合は年数が経っても値がつく可能性が十分にあります。

RC住宅の寿命は、メンテナンスを実施しているかどうかで大きく変わります。そのため、築後45年程度までを目安にきちんとメンテナンスしていれば、たとえ耐用年数を超えていても売却できるでしょう。

住宅を建てる際の費用感を知りたいときは、次の記事を参考にしてください。

Q.SRC住宅とRC住宅の耐用年数は違いますか?

鉄骨(S)と鉄筋コンクリート(RC)を組み合わせたSRC住宅は、RC住宅とは工法に違いがあるものの、耐用年数はRC住宅と同じ47年です。

いずれの工法も、耐火性や耐久性など優れた性能を備えています。

Q.耐用年数を意識すべきシチュエーションはありますか?

RC住宅の耐用年数については、新築であればそこまで意識することはないでしょう。

ただし、中古住宅として購入する際や投資目的の場合、築年数が融資の判断基準とされることが多い点には注意が必要です。耐用年数が過ぎていると、融資を受けにくい可能性も考えられます。

まとめ

RC住宅の耐用年数は47年に設定されているものの、耐用年数を超えると住めなくなるわけではありません。「耐用年数=寿命」ではないため、適切なタイミングで劣化に応じたメンテナンスを行うことで、RC住宅の寿命は大幅に延ばせます。

また、RC住宅の寿命を延ばすためには建築段階の品質管理も重要になるため、信頼できる依頼先を選ぶことが大切です。

山川設計には、数多くのRC住宅を手がけてきた実績があります。独自の技術と経験によって培われた幅広い対応力で、施主様の多様なニーズに寄り添ったご提案が可能です。

引き渡し後はアフターフォローを行い、安心して住み続けられる理想の家づくりをサポートします。将来的な資産として長く快適に暮らせるRC住宅の所有をご検討の方は、ぜひご相談ください。