目次

賃貸併用住宅は、自宅としての快適な暮らしと、安定した家賃収入を両立できる住まいの形です。

一方、賃貸併用住宅を検討しつつも、

「賃貸部分が共存する分、間取りが制限されるのでは?」

「実際にどのような間取りになるのか、入居者との距離感はどのようになるのかイメージできない。」

と悩まれている方もいるでしょう。

本記事では、賃貸併用住宅の代表的な間取りタイプや、間取りを決める際に押さえておきたいポイントを解説します。実例も紹介しているので、賃貸併用住宅に興味をお持ちの方はぜひ最後までお読みください。

賃貸併用住宅の間取りの種類

賃貸併用住宅の間取りの種類は以下のとおりです。

- 横割りタイプ

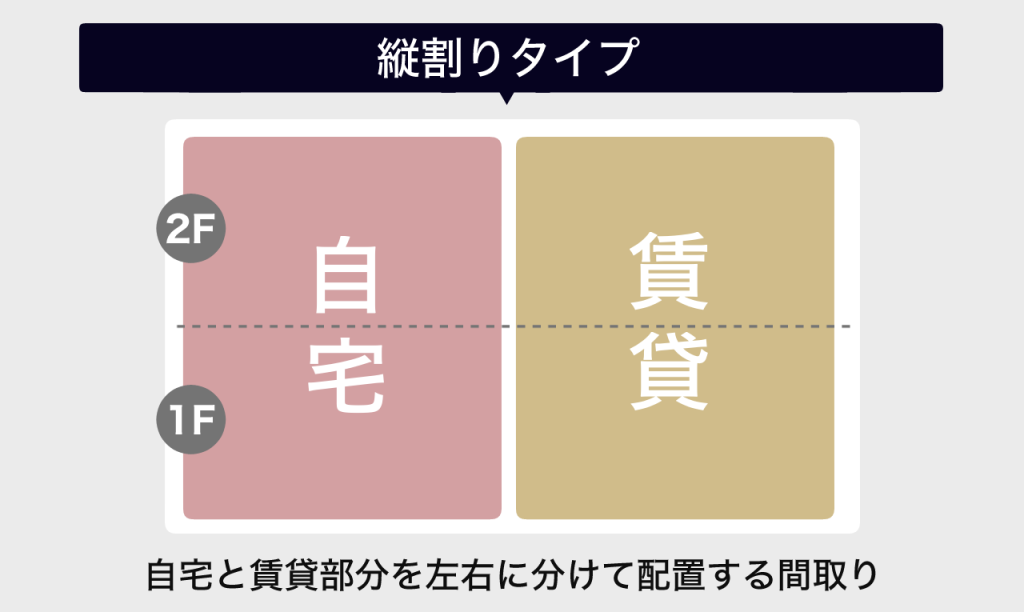

- 縦割りタイプ

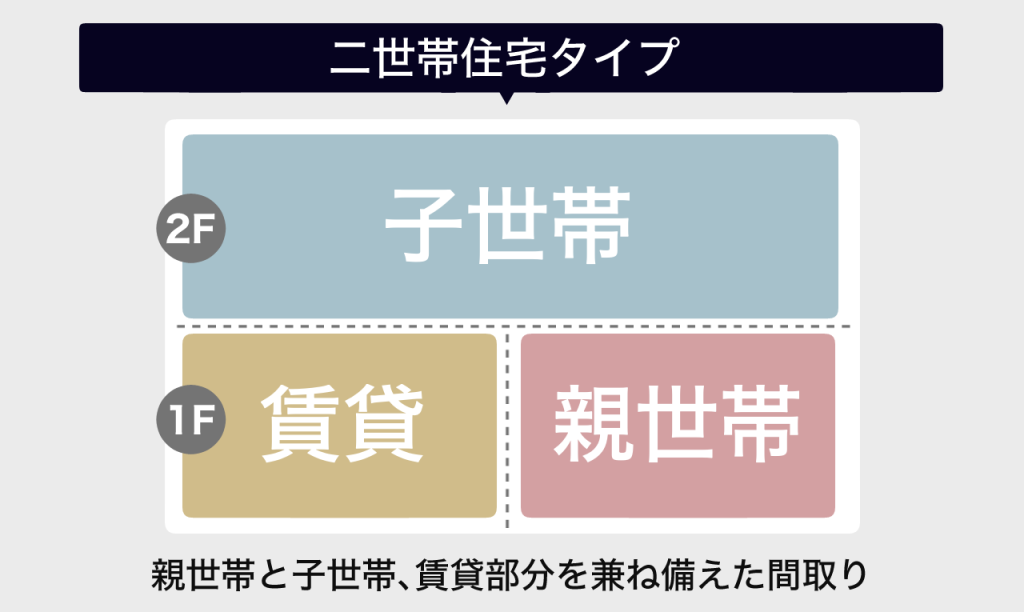

- 二世帯住宅タイプ

賃貸併用住宅の間取りは、「自宅」と「賃貸部分」をどのように分けるかによって、暮らしやすさや収益性が大きく変わります。

ここでは、賃貸併用住宅の代表的な間取りタイプを比較しながら、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。

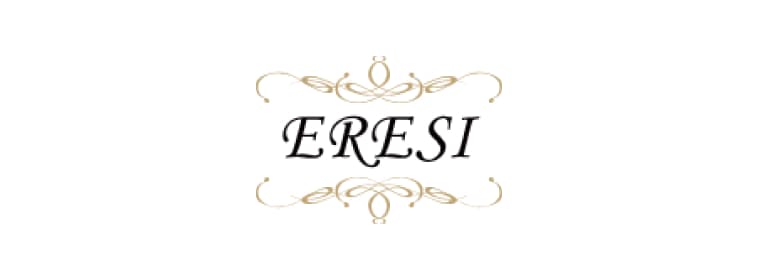

横割りタイプ

横割りタイプは、建物を上下に分けて、自宅と賃貸部分をフロアごとに使い分けるシンプルな間取りです。たとえば、1階を自宅、2階を賃貸にするなどして、各世帯がワンフロアまるごと利用できるのが特徴です。3階建て以上であれば、たとえば1〜2階を賃貸、3階をオーナー宅にするといったように、より柔軟なプラン設計が可能です。

1階を自宅にするか、2階以上を自宅にするかによって、暮らし方や快適性に大きな違いが出ます。それぞれの特徴を理解したうえで、ご自身のライフスタイルや好みに応じて選ぶのがよいでしょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| (1階を自宅にした場合) ・階段の上り下りが不要 ・上層階を賃貸にすることで家賃を高めに設定しやすい ・庭や駐車場を活用できる ・セキュリティ面で入居者の安心感を与えられる (2階以上を自宅にした場合) ・日当たりや眺望がよく、屋上の活用も可能 | ・適切に遮音対策を施さないと、お互いの生活音が気になることがある ・とくに木造や鉄骨造は、RC構造と比べて遮音性が低いため、床や天井を通じた音の伝わりやすさに注意が必要 |

縦割りタイプ

縦割りタイプは、自宅と賃貸部分を左右に分けて配置する間取りです。上下階で接していないため、天井や床を介した生活音の干渉が少なく、静かに暮らせるのが大きな魅力です。さらに、1階と2階をつなげたメゾネット形式の賃貸にすれば、戸建て感覚のある住まいを求める入居者をターゲットにできて、賃料設定にも優位性が生まれます。

オーナー側にとっても、1〜2階を使った自宅スペースに階段を組み込むことで、より立体的で個性的な住空間を設計しやすくなるメリットがあります。

プライバシーと独立性を重視したい方に適したスタイルといえるでしょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・上下階の音を気にする必要がなく、静かに暮らせる ・賃貸をメゾネットタイプにすると戸建て感覚のある物件として人気 | ・自宅内の階段スペースで間取りに制限が出る場合がある |

二世帯住宅タイプ

二世帯住宅タイプは、家族との同居と賃貸収入の両立を目指せる賃貸併用住宅のスタイルです。親世帯・子世帯がそれぞれ独立して暮らしながら、空いたスペースを賃貸として活用できるため、限られた敷地でも高い居住性と収益性を両立できます。

このタイプは、親世帯や子世帯との同居を前提に設計するケースが多く、将来的に家族構成や生活スタイルが変化しても対応しやすい柔軟なプランが組めるのが特徴です。

また、自宅部分(=二世帯分)の床面積が広くなる分、金融機関の条件を満たせば住宅ローンを利用できる場合があります。住宅ローンが利用できれば、一般的な不動産投資ローンに比べて金利が低く、住宅ローン控除の対象にもなるため、有効な選択肢の一つといえるでしょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・自宅扱いの面積(2世帯分)が広いため、住宅ローンの適用を受けやすい ・将来的な相続税対策として評価額を抑える設計も可能 ・親の高齢化や子どもの独立後など、ライフスタイルの変化に対応しやすい | ・建物の規模が大きくなり、建築コストが高額になりやすい ・設計の工夫をしないと、将来的な売却や賃貸への転用が難しくなる可能性がある |

賃貸併用住宅を建てる際に使えるローンをご紹介した記事も参考にしてください。

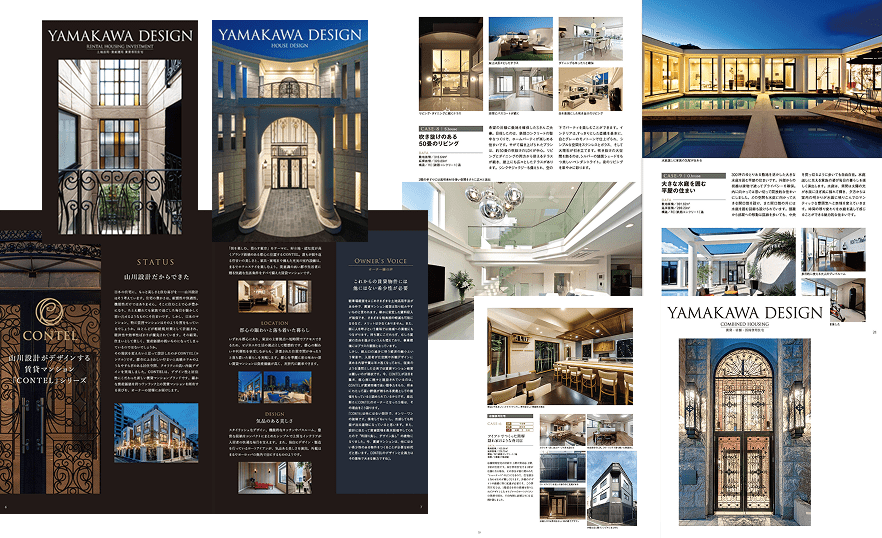

賃貸併用住宅の間取り例【山川設計の実例】

山川設計が手掛けた、賃貸併用住宅の実例を4つご紹介します。

優雅な佇まいの賃貸併用住宅

中央のアプローチと玄関、廊下を共用にし、建物を左右に分ける「縦割りタイプ」の2階建て住宅です。一方は賃貸部分として、1階・2階ともに2LDKのファミリー向け住戸を2戸設けています。もう一方はオーナー宅として、ゆとりある2階建ての居住空間を確保しました。

共用部分をコンパクトにまとめることで、限られた延床面積を最大限に活用しながら、それぞれの生活空間はしっかりと独立性が確保されています。動線の工夫が際立つ、賃貸と自宅の心地よい距離感を実現したプランです。

都市を快適に暮らす医院・賃貸併用住宅

1階を全面クリニックとし、2〜3階に賃貸住戸とオーナー住居を組み込んだ「縦割り+横割り」タイプの賃貸併用住宅です。上下階の使い分けも取り入れることで、異なる用途の空間がひとつの建物に美しく融合。職住が近接した快適な暮らしを実現しながら、街並みに調和する上質な佇まいを創出しています。

賃貸部分はワンルーム中心で全9戸を設計。独立性と収益性を兼ね備えた賃貸ゾーンとして、安定した家賃収入が見込まれます。

一方のオーナー住居は、2階に個室と水回り、3階に約40畳のLDKとテラスを配した構成です。都市の中でもゆとりある暮らしを叶える住空間となっています。

外観を考えるときには、次の記事も参考になります。

瀟洒なエントランスのある賃貸併用二世帯住宅

5階建ての大規模賃貸併用住宅で、2〜3階に10戸の賃貸住宅を配置した実例です。4階の親世帯、5階の子世帯には、それぞれ独立した玄関からアクセスできるよう設計し、二世帯住宅としての快適性とプライバシーを両立しています。

外観は吹き抜け構造の共用エントランスホールを取り入れ、訪れる人に開放感と高級感を与える佇まいを演出しています。また、「天空率」の活用により、法規制をクリアしながら最大限の床面積を確保している点もポイントです。

相続対策や将来的な資産継承を視野に入れた、非常に完成度の高い賃貸併用住宅の実例です。

住居部と賃貸アプローチを分けた賃貸併用住宅

1階に賃貸住戸を、2〜3階にオーナー住居を配置した横割りタイプの賃貸併用住宅です。住居部分は4LDKのゆとりある設計で、とくに3階は天井高もあり、開放感のある快適な居住空間が広がります。

また、住居と賃貸のアプローチを完全に分けることで、プライバシーをしっかり確保。賃貸部分との生活動線を分離することで、まるで戸建てのような暮らしを実現しています。

施主様はもともと所有していたマンションを売却し、この賃貸併用住宅を建設しました。賃貸収入によりローン返済が実質ゼロとなり、持ち出しなく新居を持てたという、資金面でのメリットもこの実例の特徴です。

賃貸併用住宅の間取りを決めるポイント

快適で長く住み続けられる賃貸併用住宅を建てるには、細かな設計の工夫が重要です。ここでは、間取りを決める際に押さえておきたい4つのポイントについて解説します。

- プライバシーに配慮する

- 騒音対策や防音設計を工夫する

- 魅力的な外観・内観で空室リスクを防ぐ

- 地域の建物規制に配慮する

プライバシーに配慮する

オーナーと入居者が同じ建物で暮らすからこそ、プライバシーへの配慮は賃貸併用住宅の基本条件といえます。お互いがストレスなく生活できる距離感を、間取りによってどう作るかが重要です。

たとえば、エントランスを完全に分けて動線が交わらないようにすれば、顔を合わせることなく生活できるため、より独立性の高い暮らしが叶います。

一方で、玄関のみ共用とし、その先の階段や廊下を分けることで、適度な交流を保ちながらもプライバシーを損なわない設計が可能です。

入居者との関係性をどう築きたいかによって空間の分け方を柔軟に調整できるのは、賃貸併用住宅ならではの魅力です。

騒音対策や防音設計を工夫する

生活音に関するトラブルは、入居者満足度を大きく左右する要素です。防音性の高い間取りと構造は、賃貸併用住宅の住み心地と継続的な安定経営を支える鍵となります。

たとえば水回りや寝室の位置が上下・隣接して重なると、音の伝わり方が増しやすいため、配置の工夫で音の干渉を避けることが求められます。また、上下階の音対策としてRC構造を採用することで、防音性能を高めることも可能です。

魅力的な外観・内観で空室リスクを防ぐ

外観や内装は、入居者から選ばれるための重要な要素です。賃貸部分のデザインを妥協すれば、空室リスクが高まるおそれもあります。

周囲と調和する美しい外観設計や、素材や色合いにこだわった内装は、それだけで「この物件に住みたい」と思わせる力を持っています。とくに都市部では、数ある賃貸物件の中から選ばれるために「見た目の魅力」にこだわりたいところです。

外観・内観への投資は、賃貸併用住宅として長く愛されるための戦略的選択肢ともいえるでしょう。

次の記事をご覧いただくと、内装のイメージがよりふくらみます。ぜひ参考にしてください。

地域の建物規制に配慮する

どんなに魅力的な間取りを描いても、法的に建てられないのであれば意味がありません。土地にはさまざまな建築規制があり、これらを理解したうえでのプランニングが必要です。

| 用途地域 | ・計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアのこと ・用途地域によって、建ぺい率や容積率が定められている |

| 建ぺい率・容積率 | ・建ぺい率:敷地面積に対して建物が建てられる面積の割合 ・容積率:敷地に対する建物の延床面積の割合 |

| 斜線制限 | ・近隣の住宅に十分な日当たりを確保するために設けられた、建物の高さや形状の制限のこと ・階数や屋根の角度に制約が出る可能性がある |

| 防火地域 | ・都市部や密集地では、防火の観点で使用できる建材や建物の構造に制限がかかる場合がある |

「どのような住宅が建てられるのか」から逆算して間取りを考えることが、現実的かつ満足度の高い賃貸併用住宅を建てるための第一歩です。法規制に関する条件は複雑なため、早い段階で建築家や設計事務所などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

賃貸併用住宅は、間取りの工夫によって自宅としての快適性と賃貸経営の収益性を両立できる住まいです。横割り・縦割り・二世帯住宅といった間取りタイプにはそれぞれ特徴があり、建てる地域の条件や家族構成、ライフスタイルに合わせて最適なプランを選ぶことが大切です。

「どのタイプが自分たち家族に合っているのかわからない」「収益性と暮らしやすさのバランスをどう取ればいいか迷っている」という方は、ぜひ山川設計にご相談ください。

賃貸併用住宅の設計に多数の実績を持つ専門チームが、土地の条件や将来の暮らし方もふまえた最適なプランをご提案します。

以下では、実際に山川設計で賃貸併用住宅を建てた施主様からお話を伺っています。こちらも合わせて参考にしてください。